von Rainer Midlaszewski

Im Dezember 2018 endet mit der Stillegung der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop endgültig die mehr als 1.000-jährige Geschichte des Ruhrbergbaus. Eine wahre Flut von Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekten und Aktionen soll dafür sorgen, dass dieses Finale kein stiller Abschied wird. Die Museen des Ruhrgebiets zeigen Kunst zum Thema Kohle, das Ruhrmuseum auf Zollverein die Sonderausstellung „Das Zeitalter der Kohle“. Die RAG Aktiengesellschaft (ehemals Ruhrkohle AG), RAG-Stiftung, Evonik und die IG BCE (Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie) starten für 30 Millionen Euro die Initiative „Glückauf Zukunft!“, und die WAZ veröffentlicht das Panini-Sammelalbum „Schwarzes Gold“. Gedacht wird der Epoche prägenden großen Industrien und ihrer Helden der Arbeit. Einmal mehr wird der Mythos Ruhrgebiet zelebriert. Der Schmerz und der Dreck, die zerstörten Leben, spielen in dieser Erzählung nur am Rand eine Rolle. Eine explizite Nachfrage ist notwendig, um sie aus dem kollektiven Gedächtnis des Ruhrgebiets hervorzuholen.

Auf dem Friedhof in Gelsenkirchen-Heßler steht am Hauptweg ein Denkmal für die tödlich Verunglückten der Zeche „Wilhelmine Victoria“. Gestiftet wurde es von der Bergwerksgesellschaft „Hibernia“. Es zeigt einen überlebensgroßen Bergmann, der auf einem Sarkophag liegt. Mit gesenktem Haupt schaut er auf seine langsam erlöschende Grubenlampe, den nahen Tod vor Augen.

In meiner Kindheit stand die Skulptur in einer von hohen Hecken umgebenen Nische des Friedhofs, zusammen mit einem kleinen Gräberfeld. Hier lagen die Todesopfer von „Wilhelmine Victoria“. Bei den Spaziergängen zu Opas Grab besuchte mein Vater mit uns oft diesen verschatteten Teil des Friedhofs. Der sterbende Bergmann und die vermosten Gräber wirkten unheimlich auf uns Kinder. Und das kurze Innehalten meines Vaters, seine spürbare Berührtheit an dieser Stelle, übertrug sich auf uns, ohne dass wir den Schrecken, dem dieser Ort gedachte, begriffen. Einige der Toten kannte mein Vater.

1953 wird mein Vater unter Tage beinahe getötet. Einbrechende Gesteinsmassen begraben ihn und den Bergmann neben ihm. Der Kumpel, dem eine große Gesteinsplatte in den Rücken gefallen war, konnte seine Beine nicht mehr spüren. Er wird querschnittsgelähmt geborgen. Mein Vater hat Glück. Mit einem komplizierten doppelten Armbruch feiert er sechs Monate krank und fährt danach wieder in den Schacht ein. Zwei Jahre zuvor hatte er, gerade 18 Jahre alt, seine Arbeit als Bergmann auf der Zeche „Willhelmine Victoria“ begonnen. Einige Jahre lang besuchte er regelmäßig seinen ehemaligen Arbeitskollegen, der an den Rollstuhl gefesselt, von seiner Frau verlassen wurde, weil sie nicht mit einem Krüppel zusammenleben wollte. Über diese Tragödien erfährt man nicht aus Statistiken.

Der Tod eines Steigers auf „Wilhelmine Victoria“, der mit seinem Kopf zwischen zwei Kohlewagen geraten war, wurde in Teilen der Belegschaft eher mit Erleichterung aufgenommen. Er war als Antreiber verhasst.

Es gab Zechen, die für ihre hohen Unfallzahlen berüchtigt waren, berichtet mein Vater. In Gelsenkirchen gehörte die „Zeche Dahlbusch“ in Rotthausen dazu. Eine andere Geschichte erzählt von einem Nachbarn mit schwerer Staublunge in einer Zechensiedlung in Gelsenkirchen-Erle. Der ehemalige Bergmann der Zeche „Graf Bismarck“ litt unter Erstickungsanfällen und musste immer ein Sauerstoffgerät mit sich tragen. Physisch und psychisch zerstört, wählte er den Freitod.

Mein Vater arbeitete bis zur Stillegung von „Wilhelmine Victoria“ 1960 sieben weitere Jahre unter Tage. Er wurde Lokführer. Die Arbeit als Grubenbahnfahrer war weniger körperlich anstrengend und interessanter. Ein guter Job, sagt mein Vater. Später arbeitete er viele Jahre in der Gelsenkirchener Metallindustrie. Bis heute erhält er jeden Monat 180 Euro zusätzliche Unfallrente. Er ist jetzt 85 Jahre alt.

„Die Wiederaufbauleistung der Nachkriegsjahre verdiene eine Anerkennung“, sagt er. „Aber Stolz? Nein, stolz sei er auf seine Arbeit nicht. Es ging immer darum, Geld zu verdienen, um der später fünfköpfigen Familie ein Auskommen zu sichern.

Als bei der Aktion „Schachtzeichen“, im Rahmen der „Kulturhauptstadt RUHR.2010“, die abgeräumten Standorte der Zechen durch große Ballons gekennzeichnet wurden, besuchte mein Vater seinen ehemaligen Arbeitsort. Spontan stellte er sich als Zeitzeuge zur Verfügung und berichtete über seine Arbeit als Bergmann. Doch hier dominierten die Geschichten vom letzten Grubenpferd oder den kilometerlangen holprigen Bahnfahrten und nicht vom Schrecken unter Tage. Ist die Romantisierung eine Verdrängung des Schreckens? Oder entsteht sie in der Absicht, nur das zu erzählen, von dem man glaubt, dass es das Publikum hören möchte? Erinnerung entsteht im Augenblick des Erinnerns in der Gegenwart. Sie ist nicht frei von in der Zwischenzeit produzierten eigenen und fremden Bildern und Erzählungen, die sie formen und verändern.

In der Zeit von 1957 bis 2016 starben im deutschen Steinkohlebergbau nach offiziellen Statistiken 6.599 Menschen. Grubenbrände, Schlagwetterexplosionen und Einbrüche forderten die höchsten Opferzahlen. 1946 ereignete sich das größte Bergwerksunglück des Ruhrbergbaus. Auf der Zeche „Grimberg“ in Bergkamen starben 405 Bergarbeiter bei einer Schlagwetterexplosion. Mit dem Einsatz von neuen Technologien und durch die zunehmende Automatisierung verringerten sich die Unfallzahlen. Noch 1992 ereignete sich in Bergkamen im Bergwerk „Haus Aden“ eine Kohlenstaubexplosion mit sieben Toten. Erst mit den Zechenschließungen, die ab Ende der 50er-Jahre im Ruhrgebiet begannen, nahm die Anzahl der tödlichen Unfälle deutlich ab. Starben in den 60er-Jahren durchschnittlich 333 Bergleute pro Jahr, waren es in den den 70er-Jahren jährlich 105.

Bei den Silikoseerkrankungen gab es eine ähnliche Entwicklung. In den 60er-Jahren betrug die durchschnittliche Anzahl der Neurenten für an Steinstaublunge Erkrankte 1.966 jährlich. In den 70er-Jahren waren es 870 pro Jahr. Von 1957 bis 2017 wurden rund 90.000 Silikoseerkrankungen ehemaliger Bergbaubeschäftigter als Berufskrankheit anerkannt und eine Rente gezahlt. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum knapp 13 Milliarden Euro an Entschädigungsleistungen gezahlt. In den 50er-Jahren betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines Bergmanns mit einer Steinstaublunge 56 Jahre. Andere Berufsgruppen wurden in dieser Zeit weit über 60 Jahre alt.

Heute sterben die Bergleute in China, Russland, der Ukraine oder in Kolumbien, damit Kohle in deutschen Kraftwerken und Hochöfen verfeuert werden kann. Der größte Anteil der nach Deutschland importierten Steinkohle stammt aus Kolumbien. Die Förderung im Tagebau ist dort verbunden mit großen Umweltzerstörungen und der Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Im beginnenden postfossilen Zeitalter ist angesichts der Arbeitsbedingungen und des Klimawandels jedes geschlossene Kohlebergwerk ein Fortschritt. Von einer Gesellschaft, die auf Kohle und Erdöl als Energieträger verzichtet, ist Deutschland weit entfernt.

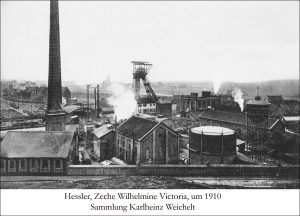

Zeche Wilhelmine Victoria um 1910

Foto: Sammlung Karlheinz Weichelt/ Volker Bruckmann

Die Zahlen zu den Bergbautoten und Silikoseerkrankungen wurden von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie zur Verfügung gestellt (www.bgrci.de).

Dieser Artikel erschien zuerst im Mai 2018 auf dem Blog von „Recht auf Stadt – Ruhr“: www.realize-ruhrgebiet.de

Guten Morgen aus Rendsburg,mein Name ist Heinz Johannsen,ich war einer der 264 jungen Männer die vom hiesigen Arbeitsamt zur Wilhelmine Victoria vermittel wurden. meine Zeit 1953 . 1955, unvergeßlich. Mein Steiger war Brunebarbe, tötlich verunglückt. Er war wie beschieben!!. Vor ein paae Wochen habe ich ein Treffen Ehemaliger organisiert. Es waren nur noch 7 anwesend. In Kontakt bin ich mit 15. Mir ist bekannt, daß einige in Gelsenkirchen geblieben sind, wäre schön sie zu finden.